「会社をクビになる前兆を感じている…」、「クビになりそうなときの対処法を知りたい!」

このように、社会人特有の悩みを抱えてはいませんか?

会社をクビになるのは、誰しもが避けたいところでしょう。しかし、会社をクビになることで、職場環境が今よりグンと改善される可能性があるのです。

クビになる5つの前兆から対処法まで解説している本記事を読めば、いざというときに焦らずに済みます。ぜひ、ご一読ください。

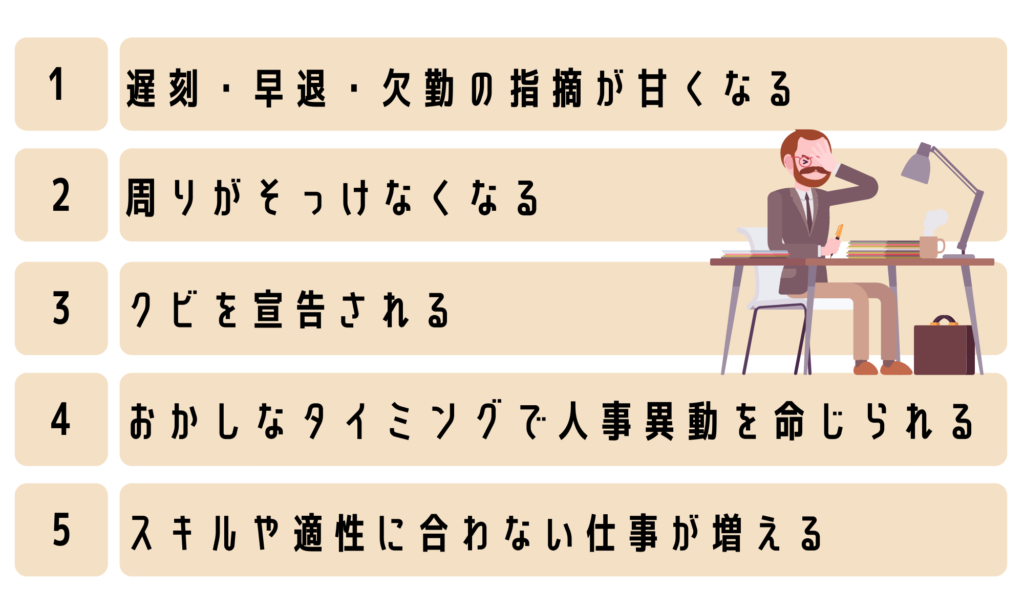

会社をクビになる前兆とは?5つのサイン

会社をクビになる前兆とは、どのようなものなのでしょうか。まずは、クビになる可能性が高い5つのサインについて紹介します。自分に当てはまる前兆がないか、チェックしてみてください。

1,遅刻・早退・欠勤の指摘が甘くなる

遅刻・早退・欠勤しても、あまり指摘されなくなった場合は、クビの前兆と言えます。

会社に遅刻したとき、ほとんどの人は「気を引き締めるように」と指摘されるでしょう。上司が遅刻を咎(とが)める理由には、期待感が込められているからです。

しかし、遅刻の指摘が甘くなったと感じるなら、伸び代がないと判断されている可能性があります。

同様に、早退や欠勤をしても注意されないのは、教育する必要がないと見切りをつけられている可能性があります。

2,周りがそっけなくなる

職場の人たちから、そっけない態度を取られている場合もクビの前兆です。

今まで会話していた人が急によそよそしくなるのは、クビになるのを知っている可能性が高いからだと言えます。誰でも、クビになる人と話すのは気が引けるでしょう。

上司・同僚・後輩などと距離を感じているなら、クビが近いと覚悟しておいてください。

3,クビを宣告される

「次に同じミスをしたら、クビだ」「今度また無断欠勤したら、クビにする」などと言われたら、要注意です。

ダイレクトにクビを宣告されるのは、一番わかりやすい前兆と言えるでしょう。ただ、クビの宣告は上司が感情的になっているだけに過ぎません。

正当な理由がなければ、会社から直ちにクビにされることはないため、安心してください。

4,おかしなタイミングで人事異動を命じられる

一般的に、人事異動は4月や10月に実施される場合が多いですが、おかしなタイミングで命じられたらクビを疑いましょう。

本人の意思を考慮せず、急な人事異動を実施し、退職を促している可能性があります。

5,スキルや適性に合わない仕事が増える

スキルや適性に合わない仕事が増えるのも、クビの前兆です。

自分の能力では遂行できない仕事を任された場合、プレッシャーや不安から会社に出勤するのが嫌になるでしょう。これは、遠回しに嫌な思いをさせて、辞職へ追いやる手法です。

一方、簡単な仕事や雑用が増えた場合も、クビの候補として挙がっている可能性があります。誰でもできる業務は、いずれクビになっても引き継ぎ作業が円滑に進むからです。

なぜ会社をクビになるのか?前兆に隠された3つの理由

会社をクビになる前兆について把握したところで、次は3つの理由を紹介します。

【会社をクビになる前兆|3つの理由】

- 仕事ができていないから

- 会社に大きな不利益を与えたから

- 協調性やコミュニケーション能力が低いから

クビになる前兆を仄(ほの)めかされる理由を知り、事前に対処できそうな問題は解決していきましょう。

1,仕事ができていないから

どの会社でも、仕事ができていない人はクビにされやすいです。

必要最低限の業務ができなかったり、会社の売り上げに貢献できなかったりする人は、会社にとって雇い続けるメリットがありません。会社は、支払う給与に値する働きを求めているのです。

自分の努力次第でクビを回避できる原因でもあるため、後述する解決策を試してみてください。

2,会社に大きな不利益を与えたから

会社にとって大きな不利益を与えてしまうと、クビを避けるのは難しくなります。

具体的には、重大なプロジェクトを台無しにしたなどが挙げられるでしょう。莫大な売り上げが期待されていた業務に失敗してしまったら、取り返しがつきません。

また、横領や暴力などの犯罪行為、個人情報漏洩(ろうえい)などもクビに繋がります。会社に不利益や損失を与えないよう、日頃から意識しておく心構えが大事です。

3,協調性やコミュニケーション能力が低いから

チーム一丸となって業務を成し遂げる仕事において、協調性やコミュニケーション能力がないと、クビになりかねません。

大きな組織の中で、輪を乱す言動や迷惑行為をする人は、手に負えないと思われやすいです。また、コミュニケーション能力が低いことで報連相をきちんと行えず、業務が滞る可能性もあります。

職場の人と円満な関係性を築けるように、普段から積極的に接していきましょう。

会社側の理由でクビになるケースもある

前述したクビになる3つの理由は、対処する術がありました。しかし、会社側の理由でクビになるケースは、対処のしようがありません。

【クビになる2つの理由|会社側】

- 経営不振

- 会社の合併

クビになる前兆を感じていない人にも、直面する可能性があります。前もって知っておくことで、いざというときに対応できるでしょう。

1,経営不振

会社が経営不振に陥ると存続はもちろん、給与の支払いが困難となります。そのため、人件費を少しでも削減しようとリストラが行われます。

会社の赤字が続いているなど、経営不振の前兆を感じたら、転職や退職の準備を進めておきましょう。

2,会社の合併

時代とともに進化する技術の導入や、注力したい事業の転換など、方向性が変わることでクビにされる場合があります。

親会社に吸収されたり、事業を拡大するために合併されたりと、会社都合で職場がなくなるリスクもあります。

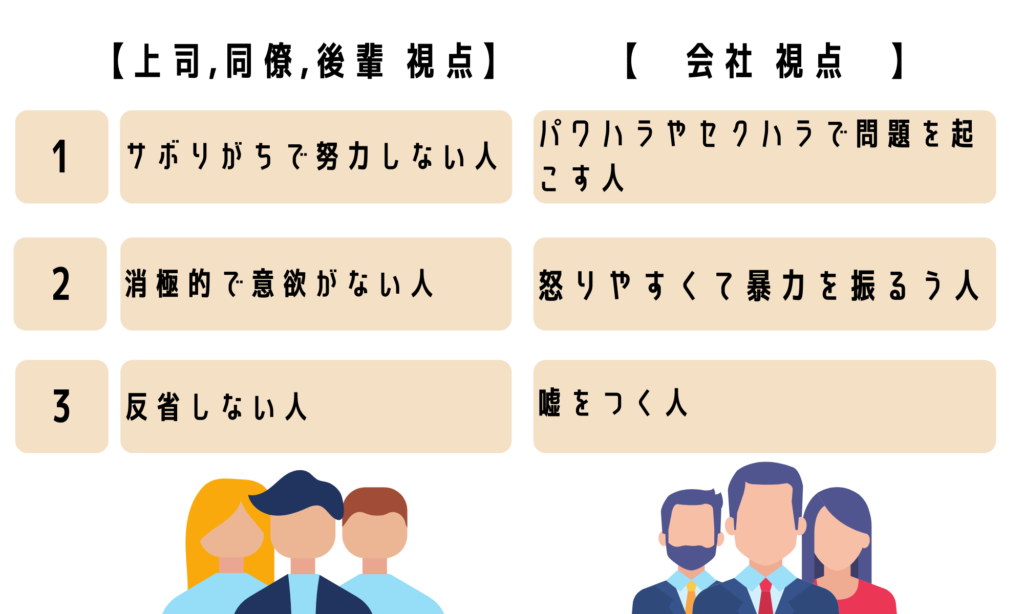

前兆を感じている?会社をクビになる人の特徴

ここからは、会社をクビになる人の特徴を紹介します。

前半の3つは上司・同僚・後輩から、後半の3つは会社からの視点です。

それぞれ順に見ていきましょう。

1,サボりがちで努力しない人

サボりがちで努力しない人がクビにされるのは、職場の人たちも頷けるでしょう。

仕事をサボる人がいると、周りの人は滞っているタスクを処理するために仕事量が増えてしまいます。迷惑をかけられる側からすると、バレないように仕事を上手くサボる人とは一緒に働きたくないはずです。

また、持ちつ持たれつの精神で周りをカバーしようと努力しない人は、クビにされやすいと言えます。

2,消極的で意欲がない人

仕事に対して消極的で意欲がない人も、クビにされやすい傾向にあります。

やる気がなく受け身の姿勢で働いている人に、仕事を手伝ってもらいたいと思う人はいません。同様に、手伝ってあげたいと思う人もいないでしょう。

同僚は、積極的で意識が高い仲間と切磋琢磨(せっさたくま)したいのです。

3,反省しない人

失敗やトラブルを起こしても反省しない人は、クビになる可能性が高いです。

チームで進めている業務において失敗を反省しないと、仲間は苛立ちを覚えるでしょう。最悪の場合、会社のトップに報告され、クビを宣告される事態になりかねません。

1,パワハラやセクハラで問題を起こす

会社にとって、パワハラやセクハラで問題を起こす人は、正当な理由でクビにできます。

パワハラ・セクハラ問題は、本人の責任ではなく、経営者が責任を取らなくてはならないからです。大きな騒ぎになる前に、淘汰される対象になるでしょう。

2,怒りやすくて暴力を振るう

怒りっぽい性格で暴力を振るう人も、クビになる対象です。

相手に怪我を負わせる、常習的で謝らないなど、会社に悪影響を及ぼす場合はクビのリスクが高まります。

3,嘘をつく

社会的に、普段からよく嘘をつく人は信用されません。信頼関係が成り立たず、「社外秘の情報を流してしまうのでは?」と疑われてしまいます。

頼める仕事が減ることで、会社側は雇うメリットを見出せず、クビの候補として挙げるのです。

クビになる前兆を感じたときの対処法を紹介!

会社をクビになる人の特徴について簡単に触れてきましたが、当てはまるものがあっても気に病むことはありません。

以下に、クビになる前兆を感じたときの対処法をパターン別にまとめました。ぜひ参考にしてください。

| パターン | 対処法 |

| クビになりたくない | 遅刻や欠勤をしないようにする誠実に業務を行うよう意識する同じミスを繰り返さないようメモをとる会社のルールをきちんと守る |

| クビになってもいい(クビを回避できそうにない) | 自己分析をして自分を見つめ直す企業研究をして適した職場を探す転職サイトに登録して情報収集する転職エージェントに相談する |

クビになりたくない場合は、まず原因を追求し、具体的な解決策を講じましょう。行動に起こせば、会社をクビになるリスクを下げられます。

一方、クビになってもいい(クビを回避できそうにない)場合は、早いうちから転職の準備を進めましょう。自己分析で強みや能力を洗い出しておき、マッチする企業を見つけるのが得策です。

会社をクビになりそうなら転職エージェントに相談

前述しましたが、会社をクビになりそうなら転職エージェントの利用をおすすめします。

転職サイトに登録して情報を集めるのはもちろん、転職のプロに相談することで、効率的に転職活動を進められます。

自己分析の結果や気になる職種、成し遂げたい目標を伝えれば、今より適した会社を紹介してくれるでしょう。給与アップや職場環境の改善も夢ではありません。

会社のクビをマイナスに捉えるのではなく、プラスに考えてみてください。

まとめ

本記事では、会社をクビになる前兆をはじめ、理由・特徴・具体的な対処法を紹介しました。

会社をクビになりそうだと感じたら、しっかりと原因究明し、対処することが大切です。もし、クビを避けられそうにないなら、キャリドラに相談してみるのもお薦めです。キャリドラは転職やキャリアプラン、働き方など仕事にまつわる様々なテーマについてのサポート、相談を行っています。

相談を通して自分自身の働きを見つめなおす事で、解決策が見つかる可能性があります。